位於東京上野區(Ueno)的日本國立西洋美術館,連同其他17座由現代主義建築大師柯比意(Le Corbusier)所設計的建築作品,獲得聯合國教科文組織的一個專家小組,推薦登錄為世界文化遺產。一直以來,現代建築都比較難得到保育機構的重視。今次教科文組織的推薦,肯定了現代建築的文化價值。相信對於現代建築的保育,會起到一定程度的指標性作用。

國立西洋美術館的建設,標誌著一段日本的國際關係歷史。企業家松方幸次郎由1910年代開始就積極收藏西洋美術作品。於第二次大戰期間,他在歐洲的大約400件收藏品被法國以「敵方財產」為名扣留。1951年舊金山和約簽訂之後,法國當局答應只要日本政府確保將這些美術作品體面的存放於一個開放給公眾,而且要由法國建築師設計的西洋美術館,就會將它們歸還日本。

於是,日本政府向法國藉的柯比意提出聘書。柯比意當時在日本算是十分受尊敬的大師。自從30年代開始,柯比意的作品就經常出現在日本的書本雜誌之中。當時日本政府亦曾經考慮邀請柯比意擔任顧問。不少的建築師和學生,甚至慕名遠道去到柯比意的巴黎建築事務所拜師學藝。可見早在戰前,柯比意在日本已經甚有江湖地位。

50年代的柯比意正忙得不可開交。他在那些年間的作品橫跨歐亞大陸,包括法國的廊香教堂、La Tourette修道院、幾座位於法國和德國的Unite d’Habitation公寓大樓、以及印度的Chandigarh和Ahmedabad的規劃及當中的最高法院、國會大樓、美術館、政府大樓等設施。柯比意接受了日本國立美術館的項目之後,於1955年的冬天來到日本。他指示了自已的三位日本徒弟,前川國男、坂倉准三及吉阪隆正,協助國立美術館的項目,以及負責詳細的設計工作。因為柯比意實際參與的工作十分有限,日本有意見認為,西洋美術館並不算是柯比意的作品,甚至只是當時為了滿足法國政府開出的條件,而找柯比意掛名而已。看來這個部分,要留待歷史學家繼續考究了。

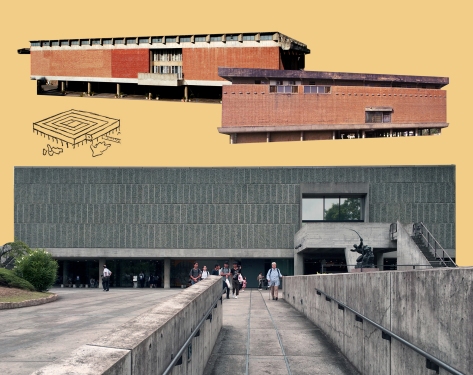

美術館一直都是建築師夢寐以求的項目種類,因為一般都可以給建築師很大的空間去發揮創意。於1931年,年輕的柯比意創造了一個虛構的博物館設計,名為「無限擴充的博物館」(Museum of Unlimited Growth) 。這個設計主要是一條以方形螺旋方式盤繞的建築體量。隨著博物館的藏品增加,這個螺旋可以一直向上發展,以達到「無限擴充」的目的。建築的主立面,只有入囗處一個開口,其餘的立面,都以粗糙化處理的預制混凝土板覆蓋。簡單的設計給人一種抽象的美學表現,亦表現出建築體量的重量感。地下為一行柱陣,形成一個錯覺,令建築看來好像是由輕盈的混凝土柱子撐起。自Villa Savoye 以來,這手法一直存在於柯比意建築語言之中,可以算是典型的柯比意建築結構表現手法。

柯比意的「無限擴充的博物館」(Museum of Unlimited Growth) 設計

西洋美術館的內部,可以見到呈方形迴轉的展廳空間。

西洋美術館的內部,可以見到呈方形迴轉的展廳空間。

西洋美術館內部,進入方形迴轉展廳前的空間。二樓的陽台設計可以眺望室內的空間,在1920和30年代柯比意設計的房子中已經可以看到這個手法。

西洋美術館內部,進入方形迴轉展廳前的空間。二樓的陽台設計可以眺望室內的空間,在1920和30年代柯比意設計的房子中已經可以看到這個手法。

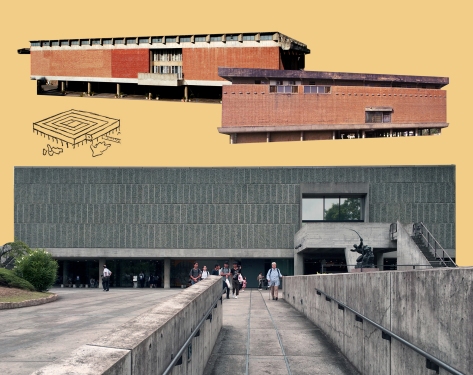

「無限擴充的博物館」的概念前衞大膽。可是,一直到了20年後的50年代,柯比意才有機會實際這個構思。除了日本的國立西洋美術館外,還有另外兩座博物館,使用了同一個原型來設計。它們一個位於印度Ahmedabad,另外一個則位於印度Chandigarh。三座博物館雖然同樣屬於「無限擴充的博物館」的進化版,但它們卻有不同的立面建築物料,令標準化的建築設計添上了本土特色。根據日本學者Shoichiro Sendai的考究,柯比意原先的「無限擴充的博物館」原型,是沒有立面的建築。因為博物館要保持開放的狀態,去實現「無限擴充」的功能。但是由一開始,柯比意就意識到這個構想並不容易做到。因此最終的設計,和原本的原型其實存在不少偏差,亦有不少「在地化」的設計,因應當地的氣候因素,或當地建築物料等,作出「在地」的設計調整。雖然血脈同出一轍,但是這「三兄弟」卻因為不同的氣候和文化環境,而衍生出迴異的外表。這可以算是「全球在地化」(glocalization) 的一個特殊例子。

位於印度Ahmedabad的「無限擴充的博物館」。

位於印度Ahmedabad的「無限擴充的博物館」。

位於印度Chandigarh的「無限擴充的博物館」。

位於印度Chandigarh的「無限擴充的博物館」。

東京的日本國立西洋美術館

東京的日本國立西洋美術館

日本建築界有不少人認為,國立西洋美術館並不算是柯比意的作品,因為大部分的設計工作,都是由前川國男等三位建築師所擔當。然而,這正好顯示了包括柯比意等國際主義建築師,從20世紀初就一直追求的通用性,得到某個程度的實現。國際主義建築所標榜的通用性,是指標準化和抽象化的建築設計,可以多重複制,而且在不同的城市和文化之中亦同樣適用。三座「無限擴充的博物館」,恰好達到了以上的特徵。

1960年代的「代謝派」建築師,提倡建築可以如同生物新陳代謝機制一樣,以模組化的建築構件不斷擴充和「生長」,以應付人口增長帶來的社會問題。「無限擴充」(亦可譯作「無限生長」)的生物化的比喻,似乎和「代謝派」的主張有不少類似的地方。奇怪的是,後來前川國男於1974年受聘請擴建國立美術館的時候,並沒有在這個可以「無限擴充」的建築之上加建。他反而選擇了在隔壁建設美術館的新翼。這個「無限擴充的博物館」至今仍無法生長下去,這究竟是前川國男認為柯比意當初的「無限擴充」概念太激進,還是前川出於對老師的敬畏而不敢擅自改動建築呢?

立面的混凝土柱子,令建築體量看起來更輕盈。

立面的混凝土柱子,令建築體量看起來更輕盈。

通往地庫空間的斜台,頗有印度教聖池的感覺。

通往地庫空間的斜台,頗有印度教聖池的感覺。

立面的出入口

立面的出入口

清水混凝土柱子上,印了木製模板的木紋,乃粗獷主義的典型手法。

清水混凝土柱子上,印了木製模板的木紋,乃粗獷主義的典型手法。

立面下的空間和細部。

立面下的空間和細部。

展廳空間二樓的陽台。

展廳空間二樓的陽台。

室內空間以天窗採光,避免過份的日光破壞藝術品。

室內空間以天窗採光,避免過份的日光破壞藝術品。

圖:菲比斯instagram

圖:菲比斯instagram

西洋美術館的內部,可以見到呈方形迴轉的展廳空間。

西洋美術館的內部,可以見到呈方形迴轉的展廳空間。 西洋美術館內部,進入方形迴轉展廳前的空間。二樓的陽台設計可以眺望室內的空間,在1920和30年代柯比意設計的房子中已經可以看到這個手法。

西洋美術館內部,進入方形迴轉展廳前的空間。二樓的陽台設計可以眺望室內的空間,在1920和30年代柯比意設計的房子中已經可以看到這個手法。 位於印度Ahmedabad的「無限擴充的博物館」。

位於印度Ahmedabad的「無限擴充的博物館」。 位於印度Chandigarh的「無限擴充的博物館」。

位於印度Chandigarh的「無限擴充的博物館」。 東京的日本國立西洋美術館

東京的日本國立西洋美術館 立面的混凝土柱子,令建築體量看起來更輕盈。

立面的混凝土柱子,令建築體量看起來更輕盈。 通往地庫空間的斜台,頗有印度教聖池的感覺。

通往地庫空間的斜台,頗有印度教聖池的感覺。 立面的出入口

立面的出入口 清水混凝土柱子上,印了木製模板的木紋,乃粗獷主義的典型手法。

清水混凝土柱子上,印了木製模板的木紋,乃粗獷主義的典型手法。

立面下的空間和細部。

立面下的空間和細部。 展廳空間二樓的陽台。

展廳空間二樓的陽台。 室內空間以天窗採光,避免過份的日光破壞藝術品。

室內空間以天窗採光,避免過份的日光破壞藝術品。